연이은 지역 경기침체···기업 악화에 지방은행 '타격'인뱅 추월에 급급···시중은행와 지자체 금고 경쟁전"활로 모색 필요···구조적 개선·제도적 지원 해줘야"

지방은행들은 상황을 타개하고자 새 수익원을 발굴하기 위해 발 벗고 나서고 있지만 시중은행과 인터넷전문은행(인뱅)과의 경쟁 속에 이렇다 할 성과를 내지 못하는 상황이다. 이에 지방은행을 활성화하기 위해 근본적인 구조 개선이 필요하다는 의견이 제기된다.

지역 경기침체로 기업 부실 우려 확대···실적 악화 '악순환'

22일 금융권에 따르면 부산·경남·전북·광주은행 등 4대 지방은행은 올해 1분기 모두 역성장을 기록했다. 부산은행의 올해 1분기 당기순이익은 856억원으로 전년 동기 대비 31.6% 줄었다. 경남은행도 같은 기간 31.4% 감소한 694억원의 순이익을 기록했다. 전북은행과 광주은행 역시 각각 515억원, 670억원의 순이익을 기록하며 같은 기간 8.6%, 8.7% 하락했다.

지방은행의 실적 부진은 지역소멸 현상 및 경기 침체가 주요 원인으로 지목된다. 지역 인구가 감소하고 경기 침체가 지속되면서 지역 중소기업이 타격을 입었고, 기업에 대출을 내주는 지방은행의 충당금 부담과 건전성 악화로 이어진 것이다.

실제로 지난해 말 4대 지방은행의 원화대출금 현황을 살펴보면 전체의 절반 이상이 기업에 빌려준 자금에 해당한다. 은행별로는 경남은행 66.7%, 부산은행 65.5%, 광주은행 62.7%, 전북은행 58% 순으로 나타났다.

연체율도 급등했다. 4대 지방은행의 올해 1분기 말 기준 기업 대출 평균 연체율은 0.96%로 나타났다. 은행별로는 전북은행이 1.53%로 가장 높았고 광주은행 0.96%, 경남은행 0.70%, 부산은행 0.65%로 뒤를 이었다. 같은 기간 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 기업 대출 평균 연체율이 0.39%인 것과 비교하면 약 2.5배의 차이를 보였다. 연체율이 상승하면서 고정이하여신(NPL, 고정·회수의문·추정손실)도 연쇄적으로 악화하는 모습을 보이고 있다.

새 먹거리 못 찾는 지방은행 ···기존 밥그릇 챙기기도 급급

전통의 지방은행은 인터넷전문은행에게도 추월 당하며 체면을 구겼다. 인뱅이 비대면 서비스와 앱 기반 금융상품 추천 등 플랫폼 중심의 수익 모델을 통해 비이자이익을 크게 키워온 반면 지방은행은 여전히 이자이익 중심의 수익 구조에 갇힌 탓이다.

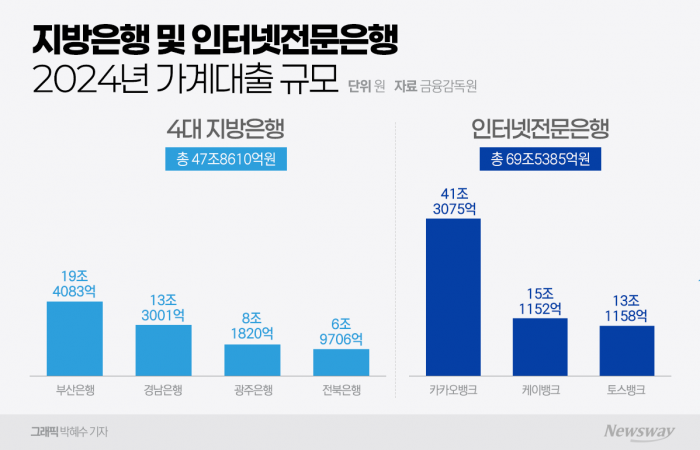

지방은행의 강점으로 꼽히던 저원가성 예금의 상당 부분이 인뱅으로 이탈하고 인뱅은 저원가 조달을 기반으로 가계대출 시장을 빠르게 잠식하고 있다. 지난해 말 카카오·케이·토스뱅크 등 인뱅 3사의 가계대출 잔액은 69조5384억원으로 4대 지방은행(47조8610억원)을 뛰어넘은 지 오래다.

그간 인뱅은 시중은행에 비해 운영비를 낮출 수 있어 상대적으로 낮은 금리로 대출을 내줬다. 또 작년 초 대출 갈아타기 서비스를 통해 공격적으로 금리를 인하하며 대출 규모를 키워왔다.

실적 부문에서도 뒤쳐졌다. 카카오뱅크는 올해 1분기 당기순이익 1374억원을 기록하며 주요 지방은행의 실적을 따라잡았다. 작년 유일하게 카뱅에 앞서 지방은행의 자존심을 지켰던 부산은행 마저도 1분기 500억원 넘게 격차가 벌어졌다. 카뱅은 비이자이익으로 2818억원을 낸 반면 부산은행과 경남은행은 각각 102억원, 94억원을 내는 데 그쳤다. 전북은행도 24억원, 광주은행도 193억원 수준에 머물렀다.

인뱅은 자산 규모에서도 지방은행을 위협하고 있다. 지난해 말 기준 자산 규모는 카카오뱅크가 62조8053억원, 케이뱅크 31조1834억원, 토스뱅크 29조7294억원을 기록했다. 부산은행(79조3377억원)를 제외하면 경남은행(52조3920억원), 전북은행(25조2094억원), 광주은행(35조9801억원) 이미 인뱅에 추월 당했거나 비슷한 수준에 그쳤다.

시중은행의 비수도권 영업 확대도 지방은행에겐 위협적이다. 최근 시중은행들은 압도적인 자본력을 바탕으로 비수도권 자치단체 금고 공략에 나서고 있다. 금고 은행은 각 지자체가 3~4년 주기로 선정하는데 매년 수백억원에서 최대 수조원까지 달하는 예산을 전담 관리하는 노다지로 꼽힌다.

금융감독원에 따르면 2021년~2023년 5대 은행이 참여한 비수도권 지차체 금고 입찰은 156건에 달하는 반면, 지방은행은 51건 입찰하는 데 그쳤다. 낙착률에서도 시중은행은 94.2%에 달했지만 지방은행은 47%로 뒤쳐졌다.

새 돌파구 필요한 시점···"지방은행에 인센티브·정책적 지원도"

대표적으로 외국인 고객을 직접 찾아가는 '무빙뱅크' 서비스가 있다. 경남은행은 외국인 유학생을 대상으로 이동점포인 무빙뱅크를 운영해 통장 개설과 카드발급 등 금융 업무 지원에 나섰다. 또 외국인 근로자가 다수 포진하고 있는 거제 지역에 주말에도 외국인 고객이 방문할 수 있도록 일요일 무빙뱅크를 운영하고 있다. 이외에도 외국인 직원을 배치하거나 인공지능 AI를 활용한 통번역시스템을 마련하는 등 맞춤형 금융서비스도 제공하고 있다.

인뱅과의 협업 상품인 '공동대출'을 통한 활로 찾기에도 적극적이다. 공동대출은 두 금융기관이 협력해 하나의 대출을 제공하는 상품이다. 광주은행은 지난해 8월 토스뱅크와 '함께대출'을 선보였다. 올 하반기에는 전북은행과 카카오뱅크, 부산은행과 케이뱅크가 공동대출을 선보일 예정이다.

업계에서는 실적 부진을 극복하기 위해서는 근본적인 문제 해결이 필요하다고 입을 모으고 있다. 지방은행들은 지역 균형발전 차원에서 지방은행에 대한 인센티브 도입을 주장하고 있다.

백지노 iM뱅크대구은행지부 위원장은 지난달 '지역경제의 위기와 지방은행의 역할' 토론회에서 "지방(지역)은행의 경쟁력 제고를 위한 지자체와 지방이전 공공기관 금고 의무화할 수 있도록 법제화해야 한다"고 주장했다.

전문가들은 지역은행의 역할 강화를 주문하면서 이를 위한 정책적 지원이 필요하다고 조언했다. 이상원 동아대학교 금융학과 교수는 "지역소멸을 막고 지역균형 발전과 지속가능한 발전을 위해 지방은행은 국가 경제와 사회에 필요하다"며 지역 내 중소기업 등에 유리한 조건의 자금 지원, 지역 중소기업 자금 공급에 대한 정책적 지원 강화, 지역균형발전 정책 추진 과정에서 지방은행 적극 활용 체계 구축 등을 지방은행 활성화를 위한 구체적 방안으로 제시했다.

지방은행이 자체적으로도 새로운 먹거리를 찾기 위해 노력해야 한다는 지적도 나온다. 혁신금융서비스를 활용한 신상품을 개발하거나 비금융 부수업무 등 새로운 수익원을 발굴하기 위해 더욱 고민할 필요가 있다는 의견이다.

이수영 하나금융연구소 연구원은 "금융당국이 비금융서비스를 혁신금융서비스로 지정하거나 부수업무로 정식 허용하는 사례가 나타나고 있으므로, 금융뿐 아니라 비금융사업 기회도 적극적으로 모색해 볼 필요가 있다"고 조언했다.

관련기사

뉴스웨이 문성주 기자

moonsj7092@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글