작년 5월 깜짝 인사로 등판HBM 시장 대응 실기로 고전기술 초격차 회복이 급선무

8일 업계에 따르면 이달 21일 전 부회장은 삼성전자의 반도체 부문을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문장 취임 1년을 맞는다.

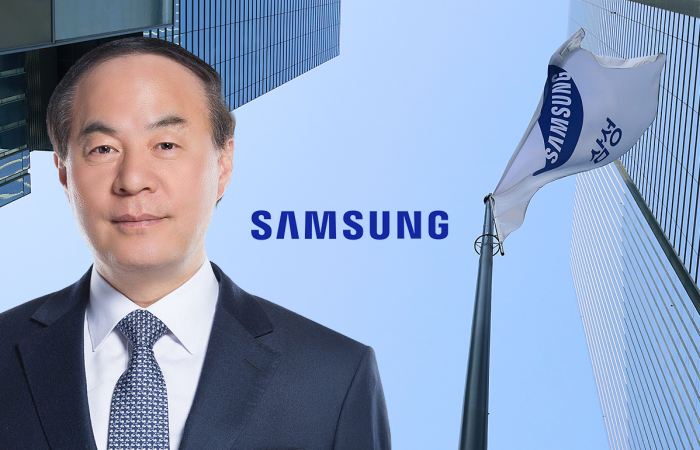

전 부회장은 작년 5월 삼성전자 반도체 구원투수로 등장했다. 당시 삼성전자는 예고에 없던 원포인트 인사를 단행하며 전 부회장을 DS부문 수장에 앉혔다. 올드보이의 귀환이었다. 지난 2017년 삼성SDI로 자리를 옮겨 대표이사를 맡아왔던 그는 7년 만에 삼성전자 DS부문으로 복귀했다.

이는 그 누구도 예상 못했던 깜짝 인사였다. 삼성전자는 인사를 통상 연말에 해왔지만 작년에는 이례적으로 5월 21일 'DS 부문장'만을 교체했다. 그만큼 반도체 부문 경쟁력 제고가 절실했던 것으로 풀이됐다.

그도 그럴 것이 삼성전자 내 DS부문은 스마트폰, TV, 가전 등을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문과 양대 산맥을 이루는 중요 사업이다. 그중에서도 반도체는 자타공인 1위로 삼성전자가 가장 잘하고 두각을 드러냈던 분야였다. 하지만 최근 견고했던 위상에 균열 조짐이 보이기 시작했다. 특히 얼마 전부터 인공지능(AI)과 함께 피어난 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 우위를 점하지 못했던 탓이 컸다.

이에 전 부회장이 취임과 함께 강조했던 부분도 근원적 경쟁력 회복이었다. 기술적 초격차를 되찾아야 한다는 판단에서다. 그가 작년 2분기 나쁘지 않은 성적표를 받아든 직후 사내게시판을 통해 "근본적인 경쟁력 회복보다는 시황이 좋아진 데 따른 것으로 지금 DS부문은 근원적 경쟁력 회복이라는 절박한 과제에 직면해있다"는 냉정한 평가를 내놓은 것도 이 때문이다. 근원적 경쟁력 회복 없이는 시황에 좌지우지될 수밖에 없는 점에서다.

그가 작년 7월 HBM 전담팀을 꾸리고 작년 말 인사에서 직접 메모리사업부장을 맡은 것도 이의 일환이라는 풀이다. 경쟁력 회복이 절실한 만큼 메모리사업을 직접 진두지휘하고자 메모리사업부를 대표이사 직할체제로 전환한 것이다. 또한 적자 행진을 해온 파운드리 사업부장도 교체했다.

이와 동시에 전 부회장은 조직 문화도 바꾸고자 했다. 그는 경쟁력 약화의 원인이 부서 간 소통의 벽, 문제를 숨기거나 회피하고 희망치만 반영된 비현실적인 계획을 보고하는 문화 확산 등이라고 진단했다. 이에 '반도체 신(新)조직문화'(C.O.R.E. 워크)를 꺼내 들었다. 이는 문제 해결 및 조직 간 시너지를 위해 소통하고(Communicate), 직급·직책과 무관한 치열한 토론으로 결론을 도출하며(Openly Discuss) 문제를 솔직하게 드러내(Reveal) 데이터를 기반으로 의사 결정하고 철저하게 실행한다(Execute)는 의미다.

또한 작년 말에는 반도체 부문별 임원들을 소집해 연달아 토론회를 진행했다. 같은해 10월에는 기대치에 못 미친 성과에 대한 '사과문'을 내놓으며 고객과 주주들과의 소통을 시도했다. 삼성전자 경영진이 직접 나서 사과문을 남기는 것은 이례적이다.

하지만 삼성전자의 현주소를 보면 아직 갈 길이 멀다는 평이다. 무엇보다 HBM 흐름을 타지 못한 것이 가장 뼈아픈 대목이다. 반도체 암흑기라 불리는 지난 2023년의 경우와는 또 다르다. 당시는 반도체 업계 전반적으로 침체됐었지만 현재는 HBM 대응에 실기한 삼성전자만이 고전 중이다.

실기의 결과는 냉혹했다. 당장 올해 1분기 성적을 보면 삼성전자 DS부문은 1조1000억원의 영업이익을 거뒀다. 이는 시장 기대치에 부합하는 수치였지만 이미 증권가에서 여러 차례 눈높이를 낮춘 데 따른 것이었다.

결국 삼성전자 DS부문은 작년에 이어 이번에도 SK하이닉스에 왕좌의 자리를 내줬다. SK하이닉스는 올해 1분기 영업이익 7조4405억원을 달성하며 삼성전자 DS부문과 6조원 넘게 격차를 벌렸다. 삼성전자의 전사 영업이익 합산(6조6853억원)액도 뛰어넘었다.

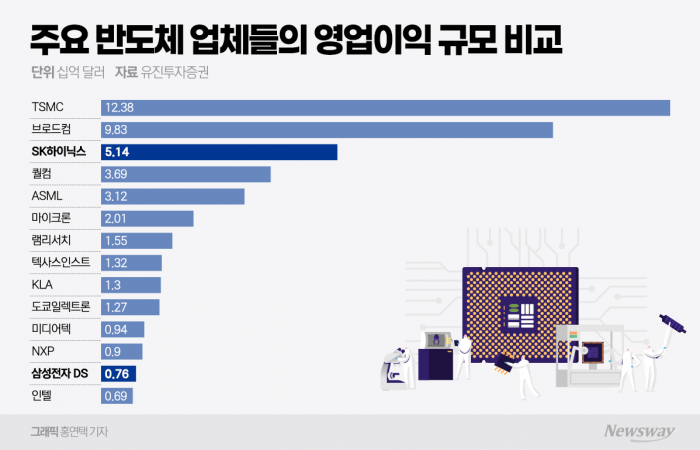

SK하이닉스에게만 밀린 것은 아니다. 유진투자증권이 최근 실적을 공개한 시가총액 500억달러 이상 대형 반도체 기업들의 영업이익을 비교한 결과 삼성전자 DS부문은 총 14개 기업 가운데 13위였다. 삼성전자 DS부문 보다 이익을 적게 낸 곳은 인텔 정도밖에 없었다. NXP, 미디어텍 등 반도체 장비 업체들보다도 낮은 영업이익을 거둔 것이다.

경쟁사인 SK하이닉스와 미국 마이크론이 이미 HBM 시장의 큰손인 엔비디아를 고객으로 확보해 HBM3E(HBM 5세대)를 납품하고 있는 것과 달리 삼성전자는 지난해부터 추진해온 HBM3E 퀄(품질검증)테스트 통과 소식을 여전히 전하지 못했다. SK하이닉스는 여기에 한발 더 나아가 다음 세대인 HBM4도 이미 고객에 샘플 공급을 완료한 상태다.

전 부회장에게 놓여진 시급한 과제도 HBM 등 고부가 가치 제품에 대한 기술 경쟁력을 끌어올리는 것이라는 분석이다. 무엇보다 기존과 생산 공정이 달라져 게임체인저라 불리는 HBM4에서 만큼은 판도를 뒤집을 수 있을지 주목된다.

전 부회장 역시 지난 3월 정기 주주총회에서 HBM 초기 대응 실기를 인정하며 "HBM4 등 차세대 HBM에서는 같은 실수를 반복하지 않겠다"고 다짐했었다.

삼성전자는 지난달 30일 1분기 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 자사의 HBM 판매량이 1분기 저점을 찍은 후 HBM3E 개선 제품 판매 확대와 함께 매분기 계단식으로 회복할 것이라고 밝혔는데, 이 또한 이제는 결과로 보여줘야 할 때라는 지적이다.

조단위 적자를 지속 중인 파운드리와 존재감이 미미한 시스템 LSI 등 비메모리 부문도 정상화 궤도에 올려놓아야 한다. 더불어 삼성전자 위기론과 함께 퍼진 내부 임직원들의 사기 진작도 전 부회장의 숙제가 될 것으로 보인다.

업계 관계자는 "전영현 부회장이 삼성전자 반도체 부문장을 맡은 후 현 주소들을 파악하고 근원적 기술 경쟁력 회복 및 조직 문화 재건 등을 위해 노력을 기울인 것으로 알고 있다"며 "다만 반도체 부문은 단기간에 끌어올리기 어려운 만큼 결실을 맺기까지 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다"고 말했다.

관련기사

뉴스웨이 정단비 기자

2234jung@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글