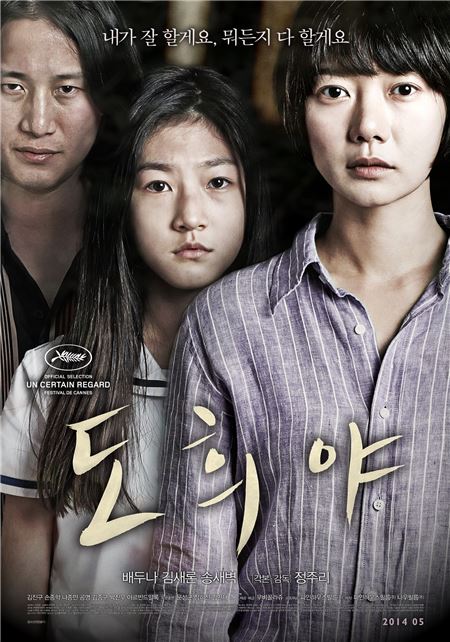

‘도희야’는 한 마디로 송곳 같은 영화다. 영화란 매체가 갖는 비유와 은유의 작법을 포기한 채 각각의 문제가 안고 있는 작은 점 하나를 정확하게 찌른다. 너무도 직설적이라 불편함이 들 정도다. 하지만 그 불편함이 지금 우리가 살고 있는 사회에서 일어나는 사실이라고 말한다. 결국 ‘도희야’는 영화란 작법을 빌린 팩트다.

14세 주인공 도희(김새론)는 길들여진 소녀다. 그를 길들인 것은 폭력이다. 그 폭력의 전달자는 가족이다. 가족이 속한 시골 어촌 마을은 도희의 상황을 당연한 일상으로 만들어 가고 있다.

스릴러 장르 스토리가 주도적으로 사용하는 영화적 공간의 특성은 폐쇄성이다. ‘도희야’는 첫 시작과 함께 장르의 문법을 파괴한 채 이 스릴러의 특성 중 하나인 폐쇄성의 공간으로 시골 마을을 택했다. 사실 지금도 우리는 수없이 이를 목도한다. ‘불법 노예’ ‘감금 20년’ 등의 자극적 제목의 기사를 통해 본 일부 시골 마을의 폐쇄성 말이다.

‘도희야’의 가장 큰 특성은 일상의 공간, 전원적 혹은 목가적으로 부를 수 있는 우리네 시골 마을의 그것을 인간성의 한 부분과 결부시킨다. 자급자족에 가까운 시골 어촌 마을의 폐쇄성은 크고 작고 또 색깔이 다른 여러 명의 ‘도희’를 계속 만들고 가둬둔다. 폭력에 노출되고 길들여진 ‘도희’, ‘코리안 드림’을 안고 한국 땅을 밟았지만 노예로 전락한 울부짓는 동남아 청년 ‘도희’, 남들과 다른 눈으로 세상을 보기에 틀렸다는 ‘도희’ 등. 이 모든 것을 마을의 발전을 위해 ‘별 것’ 아닌 일로 치부하는 공동체의 보이지 않는 폭력. 이에 동조하는 공동체의 공권력(경찰). 비정상의 연속이다. 마을에 살고 있는 ‘도희’들은 괴물의 둥지 속에 갇힌 먹잇감이나 다름없다. 영남(배두나)의 질문에 영혼 없는 눈으로 모든 것을 포기한 듯 배를 타고 떠나는 외국인 노동자들의 모습을 보면 우리 사회의 폭력성이 어느 정도인지를 조금은 가늠할 수 있을 것이다. 그 폭력에 길들여져 순응하거나 아니면 죽음을 앞두고 마지막 발악으로 현실을 탈출하거나.

사실 ‘도희야’의 도희는 누군가를 기다리고 있었다. 아니 그렇게 보였다. 어떤 사건에 휘말려 시골 파출소 소장으로 좌천된 영남과의 첫 만남에부터 관객은 느낀다. 조그만 웅덩이에 빠진 개구리를 손으로 쥐고 도망가지 못하게 하는 도희는 개구리에서 자신을 보고 있었을 것이다. 영남과의 첫 대면에서 도망을 치는 도희는 그렇게 탈출구가 아닌 현실에서 도망갈 준비를 한 것이다.

아빠 용하(송새벽)의 끊임없는 폭력과 이를 묵인하는 할머니의 소리 없는 폭력은 도희에게 어떤 계기를 만들어 준 것 같다. 길들여지느냐, 아니면 현실을 파괴할 어떤 무언가를 찾느냐. 도희는 후자를 택한다. 그 첫 번째가 영남이었다. 힘을 가진 영남은 도희를 현실에서 구해낸다. 이제 도희는 자신을 옥죄어 왔던 모든 것에서 빠져 나온다. 하지만 힘을 가진 영남이 사실 도희 자신과 다를 바 없는 약자였다면. 그 후에 이어지는 얘기를 어떻게 될까.

관객들은 예측 가능한 순서로 도희가 처한 상황이 풀어져 가는 것을 보고 긴장의 끈을 느슨하게 늘어트릴 때쯤 ‘도희야’는 새로운 톤으로 변신한다. ‘도희-용하’ 그리고 마을 전체의 폭력적 종속 관계는 ‘도희-영남’의 수평적 관계로 방향을 튼다. 굳이 따지자면 ‘도희’와 ‘영남’ 간의 폭력은 감정의 결이 만들어 내는 설명 불가능한 느낌이다.

영화 마지막에서 도희와 영남이 벌이는 감정의 폭력이 결국 어떤 결과를 만들어 내는지는 관객들의 보는 시각에 따라 다양한 결과론을 만들어 낼 것으로 보인다. 물론 영화적 결론은 하나다. 이미 괴물들의 틈바구니에서 자란 ‘도희’가 괴물이 됐는지 아닌지는 영남에게 중요해 보이지는 않는다. 단지 도희에게서 자신이 누군가에게 가했던 보이지 않는 또 다른 폭력의 그것을 본 영남이 어떤 선택을 했는지는 영화를 보지 않은 관객이라도 미뤄 짐작이 가능할 것 같다.

할리우드가 주목하고 일본의 거장 고레에다 히로카즈 감독이 뮤즈로 극찬한 배두나의 연기를 보고 있자면 ‘도희야’가 거짓인지 진실인지 구분하기 힘들 정도다. 여기에 몰입을 넘어 빙의에 가까운 캐릭터 표현력을 선보인 김새론을 보고 있자니 경탄을 넘어 공포감이 밀려온다.

사실 두 엄청난 신구 여성 연기파의 시너지가 ‘도희야’의 힘을 낼 수 있던 것은 송새벽의 파격적 변신이 동력으로 작용했다. 독특한 대사 처리 능력으로 충무로 코믹 주류의 신세대 파워를 과시한 송새벽은 이번 ‘도희야’에서 관객들을 진저리치게 만들 정도의 악역 연기를 선보인다. 선한 눈매와 어눌한 말투가 이토록 공포스럽게 다가온 적은 처음이다.

물론 이 모든 조율은 신예 정주리 감독의 능수능란함에서 탄생됐다. 지난 14일 개막한 제67회 프랑스 칸 국제영화제 ‘주목할 만한 시선’에 공식 초청된 것만 봐도 그렇다.

‘도희야’, 송곳처럼 뽀족한 영화다. 그 느낌은 직접 경험해 보길 바란다. 송곳이란 표현에 적극 동의할 것이다. 개봉은 오는 22일.

김재범 기자 cine517@

관련태그

뉴스웨이 김재범 기자

cine517@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글