3분기 순익 '뚝'···판관비 증가에 대출규제 영향 확대수신 중심 성장 속 예대율 하락···마진 축소 압박↑채널 경쟁력 이익 연결고리 약화···"신사업 성과 내야"

OpenAI의 기술을 활용해 기사를 한 입 크기로 간결하게 요약합니다.

전체 기사를 읽지 않아도 요약만으로 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

인터넷전문은행 3사 외형 성장 지속

비용 증가와 예대마진 축소로 수익성 약화

가계대출 규제와 고비용 수신 확대가 한계로 작용

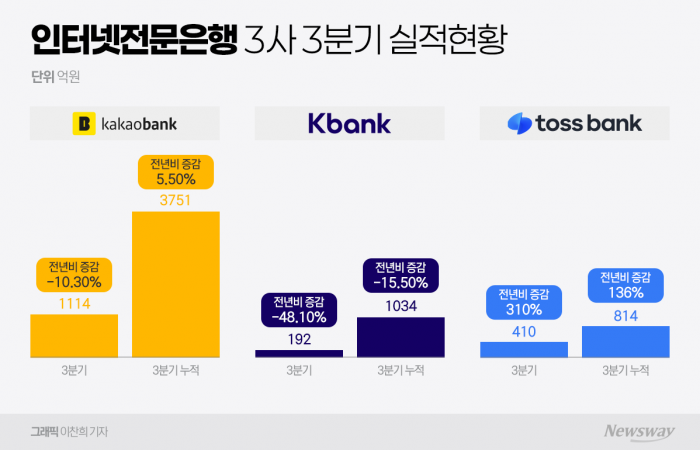

토스뱅크 3분기 누적 순이익 814억원, 전년 대비 136.2% 증가

카카오뱅크 3분기 순이익 1114억원, 전년 대비 10% 감소

케이뱅크 3분기 순이익 192억원, 전년 대비 48.1% 급감

토스뱅크 9개 분기 연속 흑자, NIM 개선, 자본여력 강화

카카오뱅크 비이자부문 순익 12.4% 감소, 판관비 17% 증가

케이뱅크 외형 급성장 불구 순이익 감소, 파킹통장 전략 조달비 부담

수신 중심 성장으로 예대율 하락, NIM 축소 가속

AI, 플랫폼 고도화, 신사업 투자 등으로 비용 증가

가맹점 수수료 인하와 규제로 성장률 둔화

비이자 기반 강화, 비용 관리, 여신 전략 재정비 필요

AI·스테이블코인 등 신규 사업 성과가 반등의 관건

플랫폼 역량 입증과 실질적 성과 창출이 핵심 과제

토스뱅크의 3분기 기준 당기순이익은 전년 동기 대비 310% 급증한 410억원에 달했다. 3분기만 놓고보면 같은기간 192억원에 그친 케이뱅크의 2배를 웃도는 규모다. 이대로라면 지난해 첫 연간 흑자에 이어 올해는 순이익 1000억원 돌파가 확실시 된다. 9개 분기 연속 흑자를 유지하면서 성장성과 안정성을 동시에 입증했다는 평가다.

토스뱅크의 3분기 누적 순이자마진(NIM)은 2.56%로 개선 흐름을 이어갔고, 운용수익·비이자수익이 고르게 확대되면서 수익원 다변화 효과도 나타났다. 자산은 33조2800억원까지 증가한 가운데 수신 30조400억원, 여신 15조4500억원으로 외형이 안정적으로 확대됐다.

토스뱅크는 중저신용자 대출 비중을 35.2%까지 높이면서도 연체율을 1.07%로 낮추는 등 건전성 지표도 개선했다. BIS 기준 자기자본비율도 16.55%로 전년 동기 대비 0.93%포인트(p) 높아지며 자본여력도 강화됐다.

토스뱅크, 역대급 실적에도 과제 여전···카뱅·케뱅은 '역성장'

다만 빠른 외형 성장에도 절대적인 이익 규모가 크지 않다는 점은 과제로 지적된다. 지난해 457억원의 순이익을 기록하며 출범 3년 만에 처음으로 연간 흑자를 달성했지만 아직 갈 길이 멀다는 평가다. 특히 수신이 여신보다 빠르게 불어나면서 예대율을 높이지 못했다는 점도 중장기 성장의 제약요인으로 꼽힌다.

인뱅 3사의 간판인 카카오뱅크의 표정은 더욱 어둡다. 연간 누적 기준으로는 최대 실적을 기록했지만 3분기 순이익은 1114억원으로 전년 대비 10% 넘게 감소해서다. 가계대출 규제 기조 속에서 여신 잔액이 전 분기 대비 2000억원 증가에 그친 반면 수신은 65조7000억원까지 불어나면서 예대마진이 꺾였다.

카카오뱅크의 3분기 대출성장률은 1.0%에 그쳤고, NIM은 2분기 0.17%p 하락에 이어 3분기에도 0.11%p 하락했다. 같은기간 이자순익(이자수익-이자비용)은 3204억원으로 전년 동기 대비 2.0% 감소했다. 금리 환경 변화에 따른 운용손익 둔화까지 겹치면서 영업력 전반이 흔들렸다는 평가다.

카카오뱅크의 3분기 비이자부문 순익은 280억원으로 전년 동기 대비 12.4%나 급감했다. 대출비교 및 광고수익은 전년 동기 대비 각각 27%, 50%씩 성장했으나 체크카드 가맹점 수수료율 인하로 수수료수익이 감소한 결과다. 신규 서비스 확장과 인공지능(AI) 인력 확보에 따라 판관비는 전년 대비 17% 늘었고 광고·마케팅 비용 역시 빠르게 불어나 실적을 위축시켰다. 그간 카카오뱅크가 강점으로 내세우던 '안정적 이자 기반+빠른 고객 확장' 공식을 유지하기가 한층 어려워졌다는 시각이 적지 않다.

전배승 LS증권 연구원은 "카카오뱅크의 3분기 순이익은 시장예상치에 부합했으나 전분기와 전년 동기 대비 이익규모가 약 10% 감소했다"며 "이자이익과 수수료·플랫폼이익의 정체흐름이 이어진데다 유가증권 관련이익 축소로 기타비이자이익 또한 감소하면서 총영업이익 규모는 지난해 2분기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다"고 평가했다.

특히 케이뱅크는 인뱅 3사 가운데 가장 부진한 성적표를 받아들었다. 케이뱅크의 3분기 당기순이익(별도 기준)은 전년 대비 48.1% 급감한 192억원에 그쳤다. 같은 기간 이자이익은 1115억원으로 3.7% 늘었지만 IT 투자 확대와 마케팅 비용 증가로 일반관리비가 크게 불어났다. 같은 기간 비이자이익은 229억원으로 90% 넘게 증가했으나 운용수익·가상자산 거래 수수료 등 외부 요인의 영향이 컸다.

케이뱅크는 3분기 누적 기준으로도 전년 동기 대비 15.5% 감소한 1034억원의 순이익을 기록했다. 지난해 순이익 1281억원으로 역대 최대 실적을 기록했던 흐름과 비교하면 성장세 둔화가 두드러진다는 평가다.

고객·수신·여신 등 외형은 빠르게 증가했지만 실적이 이를 따라가지 못하면서 성장성 훼손 우려가 커지는 분위기다. 3분기 말 고객 수는 1497만명으로 전년 대비 300만명 이상 늘었고 수신 잔액은 30조4000억원, 여신 잔액은 17조9000억원으로 각각 38.5%, 10.3% 증가했다. 파킹통장 '플러스박스' 잔액이 12조원까지 불어나고 개인사업자 대출이 전년 대비 84.1% 급증하는 등 외형 성장 속도만 놓고 보면 은행권에서도 손꼽히는 수준이다.

가계대출 중심 성장모델 한계···"금융 플랫폼 역량 입증해야"

외형 성장에도 수익성이 후퇴한 가장 큰 이유는 예대마진 축소다. 요구불예금 기반을 키우기 위해 연 최대 2.2% 금리를 내건 파킹통장 전략이 조달비용 부담으로 이어졌고, 기업대출은 평균금리가 낮아 예대금리차 확대가 쉽지 않았다. 여기에 AI 전환·플랫폼 고도화·신사업 투자 등으로 판관비가 빠르게 늘어나는 등 가계대출 중심 모델의 한계가 실적에 그대로 반영됐다.

인뱅 3사는 수신 중심의 성장 전략 탓에 예대율 하락에 따른 NIM 축소가 예상보다 빠르게 나타나고 있다. 확보한 수신을 운용해 거둘 수 있는 자금운용 수지 역시 기대에 못 미치는 흐름이다.

인뱅 3사가 중장기적으로 높은 성장성을 유지하기 위해서는 수익기반을 다시 짜야 한다는 지적이 나온다. 비용이 늘어나고 여신 확대가 막히는 환경에서는 외형이 늘어도 수익성이 흔들릴 수밖에 없어서다. 카카오뱅크가 대출비교·광고·투자플랫폼을 키우고 개인사업자 대상 부동산담보대출을 내놓은 것도 기존 모델만으로는 성장성을 유지하기 어렵다는 판단이 깔려 있다.

인뱅 3사가 앱 중심의 고객 접점에서 경쟁력을 유지하고 있지만 이익으로 이어지는 연결고리는 약해졌다는 평가가 지배적이다. 가맹점 수수료 인하와 규제에 따른 성장률 둔화, NIM·운용이익 축소 등이 배경이다. 시장에서는 향후 AI, 스테이블코인 등 신규 사업이 가시적인 성과를 보여야 의미있는 반등이 가능할 것이란 지적이 나온다.

김재우 삼성증권 연구원은 "인터넷전문은행들은 전통 은행들이 받고 있는 기본적인 규제들은 물론이고 가계부채 관리, 중저금리 대출 비중 등 출범 이후 다양한 규제를 경험해 왔다"며 "이러한 상황에서 추가적인 기업가치 상승을 위해서는 자산 및 이익 성장 속도의 이행 확인과 더불어 금융 플랫폼 역량 강화를 입증할 수 있는 실질적인 성과 창출이 핵심 관건"이라고 말했다.

뉴스웨이 박경보 기자

pkb@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글