확장성 기반 기술 파이프라인 혁신 주도빅파마 연속 계약, 장기 파트너십 강화신약개발 생태계 패러다임 대전환

OpenAI의 기술을 활용해 기사를 한 입 크기로 간결하게 요약합니다.

전체 기사를 읽지 않아도 요약만으로 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

국내 제약·바이오 산업, 올해 사상 최대 기술수출 기록

플랫폼 사업 모델이 산업구조 변화 주도

기존 단일 신약 중심에서 반복 확장 가능한 기반기술로 전환

플랫폼 기술, 다양한 신약·모달리티에 적용 가능

임상 실패 시에도 재검증 기회 제공

R&D 비용 절감과 기술 가치 상승 구조

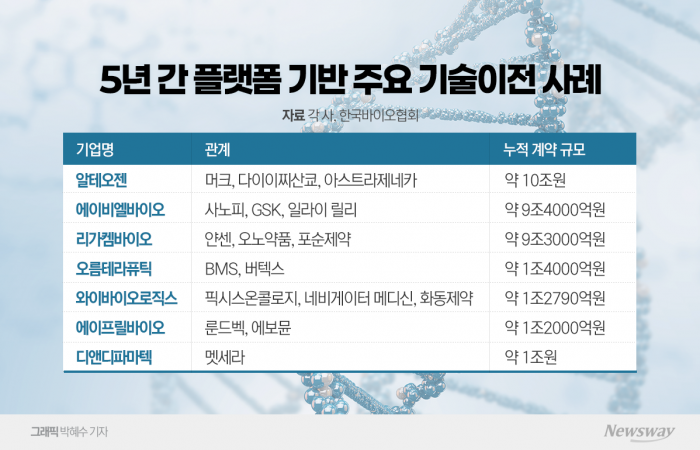

알테오젠 ALT-B4, 누적 계약 10조원 달성

리가켐바이오 콘쥬올, 누적 계약 9조3000억원 기록

에이비엘바이오 등 플랫폼 기업, 글로벌 빅파마와 연속 계약

플랫폼 중심 R&D 포트폴리오로 전략 변화

삼성바이오·셀트리온 등 기존 기업도 플랫폼 사업 확장

전통제약사, 오픈이노베이션 통해 신약 R&D 투자 확대

플랫폼 기술이전, 반복 수익과 장기 파트너십 기반 강화

최종 기업가치는 블록버스터 신약 상업화에 달림

임상 검증·후기개발 역량이 글로벌 경쟁력 완성의 관건

플랫폼 기술은 특성상 동일 기술로 여러 기업과 연속 계약이 가능하고, 임상 실패가 나오더라도 다른 후보물질을 통해 기술력을 재검증할 기회가 생긴다. 연구개발(R&D) 비용은 상대적으로 적게 들면서도 임상 등을 거쳐 검증이 이루어질수록 기술 가치가 높아지는 구조가 만들어진다는 것이 특징이다.

대표적인 사례가 에이비엘바이오의 BBB 셔틀 '그랩바디-B'와 이중항체 플랫폼 '그랩바디-T'다. 특정 물질에 종속되지 않고 뇌질환·항암·비만·근감소 등 다양한 분야로 확장 가능한 구조를 갖추면서 사노피, GSK, 일라이 릴리 등 글로벌 빅파마(대형 제약사)와 연이어 접촉했다.

특히 에이비엘바이오는 지난 2023년 동아에스티에 기술이전했던 이중항체 기술이 반환됐던 아픔을 겪었다는 점에서 주목된다. 당시 반환된 파이프라인 2종은 그랩바디-T를 통해 발굴된 후보물질이었는데, 현재 동일 플랫폼으로 발굴한 위암 신약 후보물질 'ABL111'이 임상 1b상 순항 중이다.

최근 유럽종양학회(ESMO) 소화기암 부문 학회에서 발표된 ABL111 용량확장 파트 중간 데이터는 긍정적으로, 내년 1분기 발표될 용량확장 파트 전체 데이터 결과에 따라 충분히 기술이전이 가능한 상황이다. 특정 후보물질 개발이 기술반환 등으로 좌절됐지만 다시 기술력을 입증하고 있다는 점에서 플랫폼 기술의 장점을 보여주는 사례다.

알테오젠의 정맥주사 제형 전환 플랫폼 ALT-B4 역시 유사한 확장성을 지닌다. 단백질 약물의 투여 경로를 SC(피하주사) 제형으로 바꿀 수 있어 머크(MSD)·다이이찌산쿄·아스트라제네카 등에서 잇따라 채택했다. 누적 계약 규모는 약 10조원에 달한다.

리가켐바이오의 ADC 플랫폼 '콘쥬올'도 페이로드·링커 조합을 바꿔 항암제 포트폴리오를 확장할 수 있어 글로벌 시장에서 상업적 성공 가능성이 높게 평가된다. 얀센, 오노약품, 포순제약 등에 기술이전을 거듭해 누적 계약 규모는 약 9조3000억원을 기록했다.

플랫폼 기술의 위상은 계약 구조에서도 확인된다. 최근 빅파마는 단순한 기술이전 계약이 아니라 선급금(업프런트) 확대, 장기 마일스톤 구조, 전략적 지분 투자까지 병행하는 방식으로 한국 바이오텍과 관계를 강화하고 있다. 올해 일라이 릴리가 한국 기업 3곳과 연속 계약을 체결하고, 에이비엘바이오에 220억원 규모 전략적 지분투자까지 진행한 것이 예시다. 글로벌 제약사가 플랫폼 기술 보유 기업을 장기 파트너십 대상으로 인식하고 있다는 방증인 셈이다.

플랫폼 전략이 확산되면서 기업의 R&D 포트폴리오 역시 변화하고 있다. 과거처럼 넓게 분산하는 개발 방식보다 하나의 핵심기술을 중심으로 파이프라인을 깊게 쌓는 전략이 주류가 되는 추세다. RNA 편집 플랫폼(알지노믹스), 장기지속형 제형 플랫폼(펩트론·지투지바이오), 경구용 펩타이드 플랫폼(디앤디파마텍), 반감기 연장 플랫폼(에이프릴바이오) 등 특정 분야에 기술적 깊이를 확보한 기업이 잇달아 글로벌 파트너십을 성사한 것도 같은 맥락이다.

플랫폼 중심 생태계는 산업 재편도 가속하고 있다. 삼성바이오·셀트리온 등 기존 바이오시밀러·CDMO(위탁개발생산) 중심 바이오 기업도 플랫폼 사업으로 확장하고 있으며, 대형 전통제약사들은 오픈이노베이션을 기반으로 신약 R&D 투자를 확대하며 기술 생태계에 편입되고 있다.

실제로 최근 삼성바이오로직스와 인적분할을 거쳐 설립된 삼성에피스홀딩스는 신설 바이오 사업 자회사를 통해 'ADC에 사용되는 이중항체 플랫폼'과 '펩타이드 관련 요소기술 플랫폼' 개발에 주력한다는 방침이다. 셀트리온 역시 제품 파이프라인 전반에 걸쳐 다양한 플랫폼 기술을 연구하고 있는데, 최근 국내 바이오텍 트리오어와 종양 미세환경 선택적 활성화 플랫폼 '트로캐드'(TROCAD) 기술도입 계약을 체결하는 등 외부 기술도입에도 적극적이다.

플랫폼 기술이 글로벌 임상 전략, M&A 가치 평가, 파트너십 구조를 모두 바꾸는 제약바이오 업계 패러다임의 중심축으로 자리 잡은 셈이다.

다만 기술이전 성과가 아무리 크더라도 최종 기업가치는 실제 매출을 창출하는 블록버스터 신약에서 결정된다는 점은 한계로 지적된다. 플랫폼 기반 초기 계약과 반복적 수익 모델은 기업의 지속가능성을 강화하지만, 장기적으로는 해당 플랫폼을 적용해 개발된 신약이 상업화 단계까지 가야 글로벌 경쟁력이 완성된다는 분석이다.

한국바이오협회 관계자는 "바이오 플랫폼 기술의 기술이전은 국내 바이오 기업의 주요 수익원으로 자리 잡고 있지만, 구조적인 한계와 리스크가 내재돼 있다"면서 "플랫폼 기술의 실제 임상 검증과 후기개발 역량, 글로벌 공동개발을 통한 신뢰 확보로 나아가야 한다"고 말했다.

관련기사

뉴스웨이 이병현 기자

bottlee@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글