기업여신 증가세에 담보 중심 심사 한계 부각RWA 규제 상향으로 자본비율 부담 심화 예고건전성 딜레마···AI 기반 평가모델 고도화 관건

OpenAI의 기술을 활용해 기사를 한 입 크기로 간결하게 요약합니다.

전체 기사를 읽지 않아도 요약만으로 핵심 내용을 쉽게 파악할 수 있습니다.

생산적 금융 확대로 은행 기업대출 비중 증가

기존 담보·보증 중심 심사모형 한계 부각

AI 기반 사업성·현금흐름 평가 필요성 대두

RWA(위험가중자산) 최저한도 내년 60%→2028년 72.5% 단계적 상향

5대 은행, 자본비율 유지 위해 12조원 가까운 추가 자본 필요

올해 3분기 중소기업 대출수요지수 25로 2015년 평균(19.5) 상회

기존 담보 위주 심사로는 RWA 규제 강화 대응 한계

중소기업 대출 연체율 상승, 자본비율 부담 심화

AI·머신러닝 기반 정량평가 도입 요구 확산

해외 은행, 사업성·성장성·대안데이터 반영한 신용평가 확대

국내 은행, 스타트업 대출 경험 부족으로 자체 모델 구축 한계

외부 데이터기업·기술평가기관과 협업 통한 모델 고도화 시도

담보·보증 중심 대출 관행 개선 필요성 제기

AI 기반 신용평가 확산이 생산적 금융 활성화 관건

신성장 산업 특성 이해와 심사 인프라·인력 역량 강화 과제

김기명 한국투자증권 연구원은 "RWA 최저한도가 내년부터 단계적으로 상향되면서 5대 은행(국민·신한·하나·우리·농협)이 현 수준의 보통주자본비율(CET1)을 유지하려면 11조9600억원의 추가 자본이 필요하다"며 "은행지주의 밸류업 정책 기조에 맞춰 배당지출 부담이 증가하고 있고 각종 상생금융 지원 확대, 교육세 인상, 보이스피싱 배상, 가계·소상공인 대출의 가산금리 산출시 법정비용 제외 등이 예정돼 있어 자본비율 하방 압력이 커질 수 있다"고 진단했다.

한국은행에 따르면 올해 3분기 중소기업 대출수요지수는 25로, 2015년 이후 평균(19.5)을 웃돌며 반등했다. 가계대출 확장이 막힌 가운데 정책적 지원이 집중되는 신성장·혁신기업 중심으로 자금 수요가 몰리면서 은행권의 기업대출 의존도가 높아진 흐름이다.

생산적 금융 확대로 기업대출 수요는 늘고 있지만 은행은 연체율과 자본비율 부담 사이에서 균형을 맞춰야 하는 상황이다. 최근 들어 중소기업 대출 연체율이 가파르게 상승하고 있고, RWA가 높은 에쿼티 투자 확대 시 자본비율 하락이 불가피해서다.

연체율·자본비율 부담↑···머신러닝 분석기법 확대 필요

이에 따라 은행권 안팎에서는 기술신용대출에서 먼저 적용된 머신러닝 분석기법을 기업여신 전반으로 확대해야 한다는 요구가 높아지고 있다. 담보 위주의 정성평가로는 RWA 변화 속도를 따라가기 어려운 만큼 AI 기반 정량모형을 도입해 리스크를 재산정해야 한다는 얘기다.

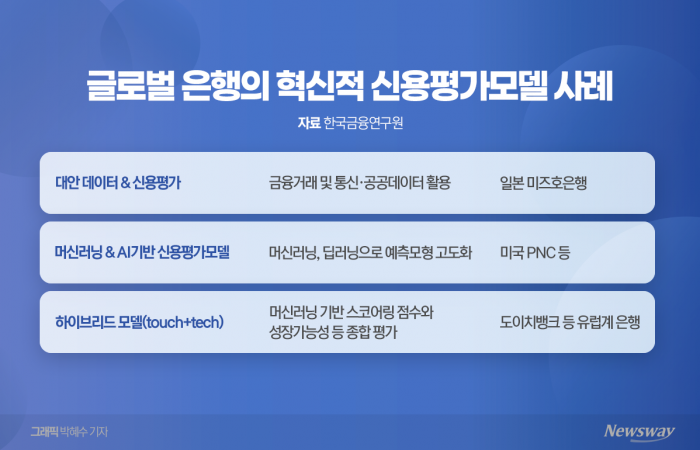

한국금융연구원에 따르면 해외 주요 은행들은 중소·혁신기업이나 스타트업 대상 사업성평가 기반 대출 실행 시 기존의 전통적 신용평가방식과는 차별화된 혁신적 모델을 적용하고 있다. 재무제표 중심 평가에서 벗어나 통신·공급망 데이터, 머신러닝 기반 예측모형, 사업계획·성장성까지 함께 반영하는 심사체계가 빠르게 확산하는 추세다.

일본 미즈호은행은 이 같은 대안 데이터를 신용평가에 적용하고 있고, 미국 PNC은행 등은 예측모형을 고도화한 AI 신용평가모델을 운용하고 있다. 또한 유럽계 은행 다수는 AI 정량분석과 심사역 정성평가를 결합한 '터치+테크' 방식의 하이브리드 모델을 통해 사업화·재무현황·성장가능성을 동시에 평가하고 있다.

반면 국내 은행은 아직 혁신기업·스타트업 대상 대출 경험이 충분히 축적되지 않아 사업성 기반 모델을 자체 구축하기에는 현실적 제약이 적지 않다는 평가가 나온다. 이에 따라 외부 데이터기업이나 기술평가기관과의 협업을 통해 신용평가모델의 정확도를 높이는 데 집중하는 분위기다.

혁신산업 이해도 낮은 은행권···"전문 인력도 키워야"

국내 주요은행들은 일본은행과 유사한 수준의 대안 평가모델을 활용하고 있는 것으로 평가받고 있다. 하지만 중소기업 고객군이 대기업 밸류체인 내 기업으로 국한된 일본 대형은행과 달리 다양한 스타트업 대상 대출 취급이 불가피하다.

이에 대해 김영도 한국금융연구원 은행연구실장은 "생산적 금융 확대로 기업여신이 확대되는 환경에서 기존 담보·보증 중심 심사로는 건전성 관리가 어렵다"며 "정책적으로 기업대출 비중이 커질수록 현금흐름·사업성 기반 모델의 고도화가 필수적이며, 이를 통해 생산적 금융과 건전성 사이의 딜레마를 관리해야 한다"고 강조했다.

이어 "기술신용대출 등 사업성평가 기반 대출 확대를 위해 다양한 AI 기반의 신용평가 모델을 적극적으로 도입해 생산적금융 활성화에 기여해야 할 것"이라며 "중장기적으로는 기업금융 분야에서도 담보·보증 위주의 대출 관행을 개선해 나갈 필요가 있다"고 부연했다.

생산적 금융 확대 과정에서 신성장·혁신 산업에 대한 은행권의 이해도가 여전히 낮은 점도 해결 과제로 꼽힌다. 정희수 하나금융연구소장은 "새로운 산업군의 특성과 위험을 정확히 파악하려면 사업성 기반 심사 인프라를 재정비하는 작업이 필수적"이라며 "AI 기반 심사기능뿐 아니라 이를 다룰 인력의 역량 강화가 필요하다"고 제언했다.

뉴스웨이 박경보 기자

pkb@newsway.co.kr

저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지

댓글